Wissenschaftler gewinnen durch Zahnschmelz neue Erkenntnisse

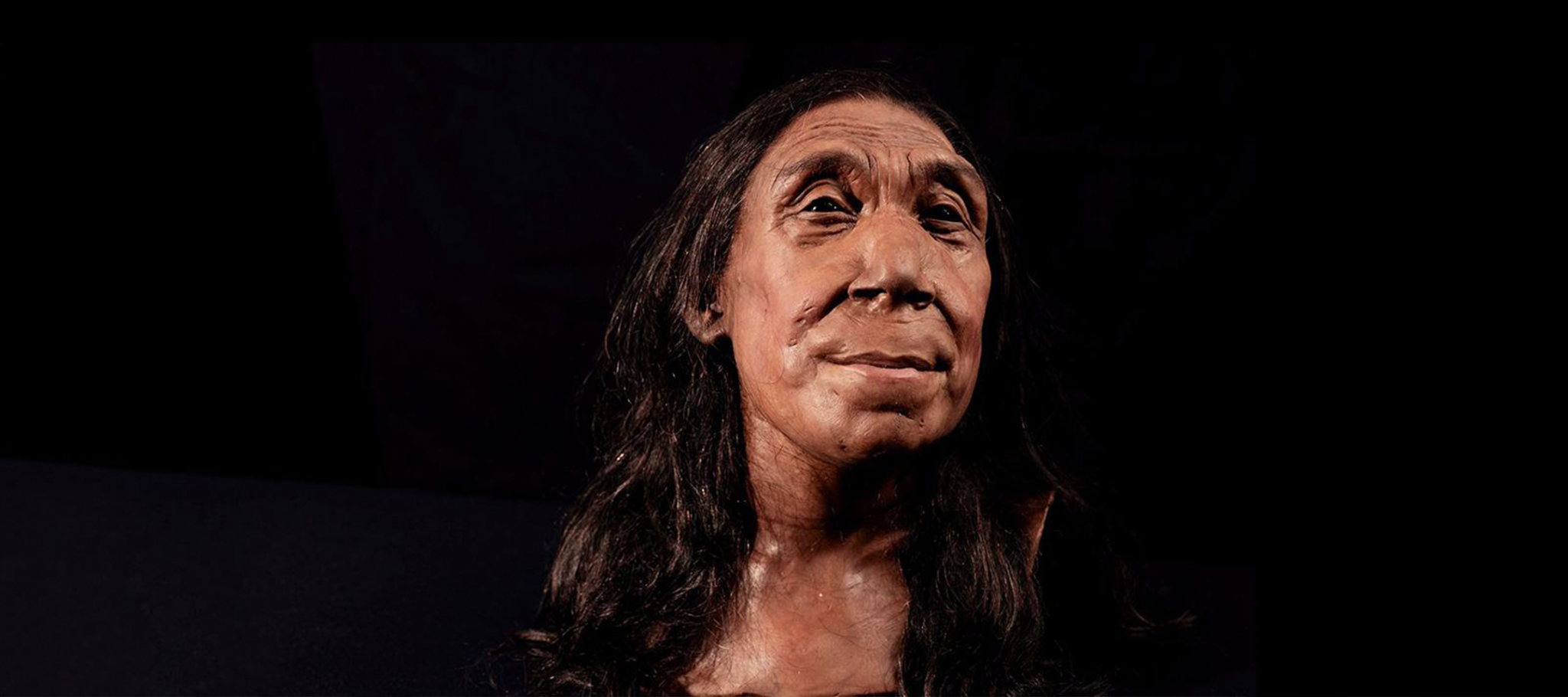

Neandertaler und moderne Menschen waren sich im Aussehen wohl ähnlicher als bislang angenommen. Um die 40 Jahre alt und etwa 1,50 Meter groß war demnach die Frau, deren Überreste Forscher in der Shanidar-Höhle im irakischen Teil Kurdistans entdeckt hatten. Alter, Größe und Geschlecht ließen sich durch eine Zahnanalyse und Sequenzierung von Zahnschmelzprotein bestimmen. Durch ein ausgeklügeltes technisches Verfahren erhielt die Frau nun auch wieder ihr Gesicht.

Dass in der Region der Shanidar-Höhle ehemals auch Neandertaler gelebt haben, weiß man seit den 1950er-Jahren. Erst vor Kurzem machten sich Wissenschaftler der Universitäten Cambridge und Liverpool wieder zu neuerlichen Ausgrabungen dorthin auf. Im Laufe mehrerer Grabungsperioden machten sie eine verblüffende Entdeckung: „Shanidar Z“ ist das erste Neandertaler-Skelett, das seit fast einem Vierteljahrhundert in der Region gefunden wurde.

„Die Schädel von Neandertalern und Menschen sehen sehr unterschiedlich aus“, erklärt Dr. Emma Pomeroy, leitende Paläoanthropologin am Institut für Archäologie in Cambridge. Neandertaler-Schädel hätten riesige Brauenkämme und kein Kinn, dafür aber ein vorstehendes Mittelgesicht, das zu markanteren Nasen führt. Das nachgebildete Gesicht lässt jedoch vermuten, dass diese Unterschiede im Leben nicht so stark ausgeprägt waren. „Es ist vielleicht leichter zu erkennen, wie es zur Kreuzung zwischen unseren Arten kam, sodass fast jeder heute lebende Mensch noch Neandertaler-DNA hat“, führt sie weiter aus.

Die Gesichtsrekonstruktion war möglich geworden, nachdem auch der Schädel der Neandertaler-Frau gefunden worden war. Doch die Forscher standen davor noch vor einem anderen Problem: Zwar war der Schädel noch fast vollständig erhalten, allerdings war er zertrümmert und völlig plattgedrückt. Man nahm an, dass ein Steinschlag dafür die Ursache gewesen ist. Offenbar geschah dies kurz nach dem Tod der Frau, und zwar nach der Zersetzung des Hirns und noch bevor der Schädel sich wieder mit Erde füllen konnte. In den darauffolgenden Zehntausenden von Jahren wurde er durch Sedimente weiter verdichtet. Als ihn die Archäologen fanden, war die Schicht nur noch rund zwei Zentimeter dick.

Das Herauslösen Hunderter einzelner Fragmente aus der Schicht war eine aufwendige Puzzlearbeit. „Jedes Schädelfragment wird sanft gereinigt, während Klebstoff und Festigungsmittel wieder hinzugefügt werden, um den Knochen zu stabilisieren, der sehr weich sein kann, ähnlich der Konsistenz eines in Tee getauchten Kekses. (…) Es ist wie ein 3D-Puzzle mit hohem Schwierigkeitsgrad“, erläutert Pomeroy die Vorgehensweise. Das ganze Unterfangen dauerte weit über ein Jahr. Der wiederhergestellte Schädel wurde im Anschluss gescannt und ein 3D-Modell hiervon gedruckt. Mit der Gesichtsrekonstruktion wurden die beiden niederländischen Paläospezialisten Adrie und Alfons Kennis beauftragt. Schicht für Schicht trugen sie künstliche Muskeln und Haut auf und gaben so der vor über 75 000 Jahren verstorbenen Neandertaler-Frau wieder ein Gesicht.

Schädel im Laufe der Jahrtausende immer mehr verdichtet. © Graeme Barker

Bei ihrer Arbeit zogen die Wissenschaftler auch forensische Studien zurate. So konnten sie beispielsweise nachvollziehen, auf welche Weise Zähne aus den Kieferknochen herausspringen und wie sich Knochen nach einem Trauma durch stumpfe Gewalteinwirkung und während der Verwesung verschieben können. Da keine Beckenknochen vorhanden waren, verließ sich das Team auf die Sequenzierung von Zahnschmelzproteinen, um das Geschlecht der aufgefundenen Person zu bestimmen. Die Zähne wurden auch zur Altersbestimmung herangezogen. Auffällig war, dass einige Vorderzähne bis auf die Wurzel abgenutzt waren – ein Indiz für ein hohes Lebensalter.

Die Wissenschaftler der Universitäten Cambridge und Liverpool wurden von einem BBC-Team begleitet. Heraus kam eine spannende Dokumentation „Secrets of the Neanderthals“, die seit Anfang Mai auf Netflix zu sehen ist.

Ingrid Scholz