Was der Zahnschmelz von Saurierzähnen erzählt

Die Nahrung von Dinosauriern war weitaus vielseitiger als bisher angenommen. Für mehr Abwechslung im Speiseplan zogen die Ur-Reptilien durchaus quer durch die Lande. Ein internationales Team von Wissenschaftlern fand nach Analyse von Abnutzungsspuren an fossilen Saurierzähnen hierfür zahlreiche Indizien und konnte nicht nur Rückschlüsse auf das Fressverhalten ziehen, sondern auch darauf, wo wohl vor rund 150 Millionen Jahren die besten Futterplätze gewesen sind.

„Dass sich aus mikroskopisch kleinen Kratzern Rückschlüsse auf Ernährung und sogar Verhalten ziehen lassen, ist für mich immer wieder faszinierend“, zieht Daniela Winkler, Expertin für die angewandte Methodik an der Universität Kiel, Bilanz. Die sogenannte „Dental Microwear Texture Analysis“ (DMTA), ursprünglich am Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels für Säugetiere (LIB) entwickelt, kam nun erstmals bei Sauropoden zum Einsatz.

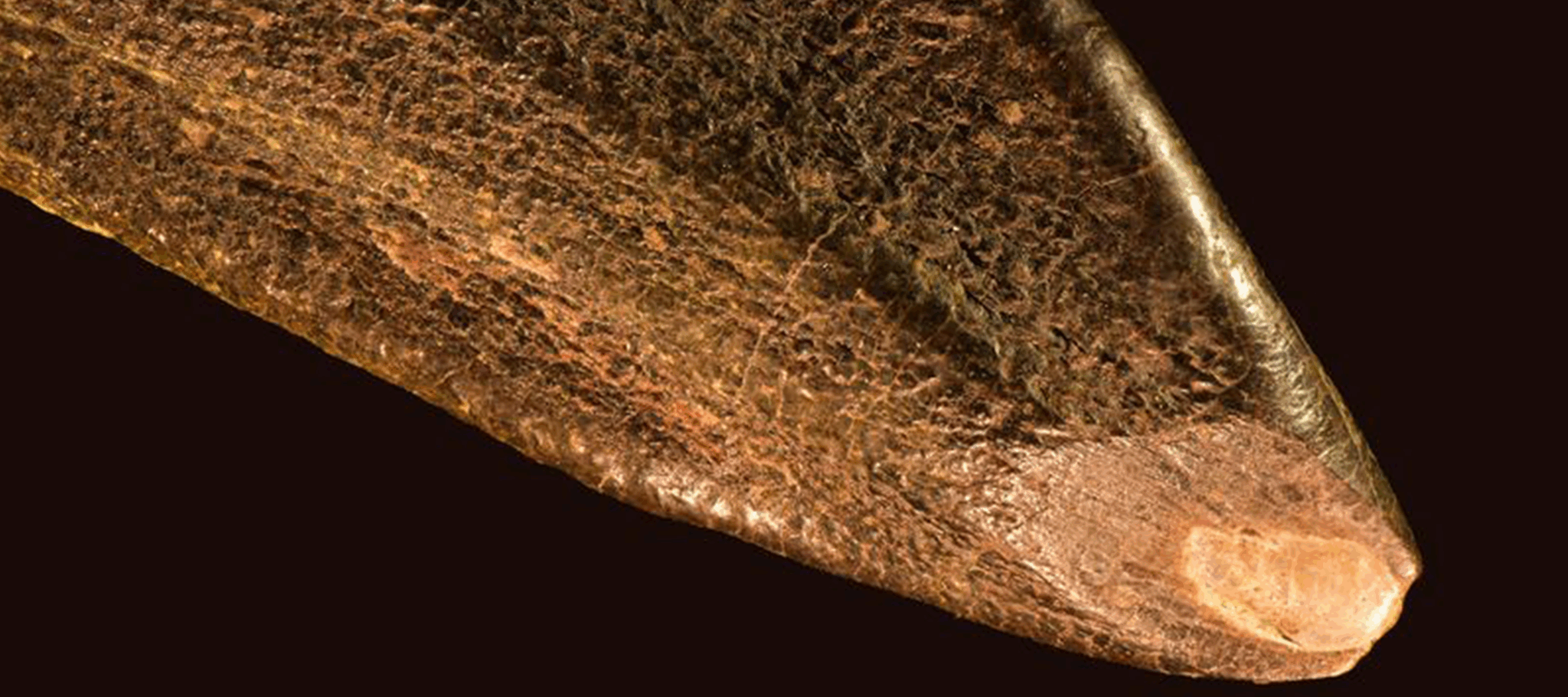

Zahnschmelz als Umweltarchiv

Analysiert wurden 322 hochaufgelöste 3D-Scans von Zahnoberflächen. Die Zähne stammten von 39 Sauropoden, die man in Portugal (Lourinhã-Formation), den USA (Morrison-Formation) und in Tansania (Tendaguru-Formation) gefunden hatte. Die Proben wurden direkt von Originalzähnen oder von hochauflösenden Silikonabformungen genommen. „Wir sprechen hier von Strukturen im Mikrometerbereich“, erklärt Winkler. „Diese winzigen Abnutzungsspuren entstehen durch den Kontakt zwischen Zahn und Nahrung – sie zeigen, was die Tiere in den letzten Tagen oder Wochen ihres Lebens gefressen haben.“

© Daniela E. Winkler

Unterschiede zwischen Arten und Regionen

Die statistischen Auswertungen offenbaren teilweise deutliche Unterschiede zwischen einzelnen Gruppen von Sauropoden und ihren jeweiligen Fundorten. Besonders auffällig war die große Variabilität in den Abnutzungsmustern bei den Flagellicaudaten, einer Gruppe besonders langschwänziger Sauropoden, zu denen auch der bekannte Diplodocus zählt. Diese Heterogenität lässt vermuten, dass diese Tiere über wechselnde Nahrungsquellen verfügten und ein wenig spezialisiertes Fressverhalten zeigten.

Überrascht waren die Wissenschaftler von den sehr gleichförmigen Abnutzungsspuren bei den Camarasauriern aus Portugal und den USA. Die Konsistenz der Mikromuster lässt sich kaum allein durch gleichbleibende Pflanzenarten erklären – vielmehr deutet sie darauf hin, dass diese Tiere für ihre bevorzugten Nahrungsvorlieben ganz gezielt auf Wanderschaft gingen. „Das Klima damals war sehr saisonal in Portugal und den USA, sodass gewisse Pflanzen wahrscheinlich nicht das ganze Jahr hindurch verfügbar waren“, erklärt Dr. Emanuel Tschopp vom LIB.

Anders verhielt es sich bei den Proben von Titanosauriern aus Tansania. Hier gab es eine deutlich stärkere und komplexere Abnutzung. Die Forscher interpretieren dies als Folge besonderer Umweltbedingungen in der Tendaguru-Region im Südosten von Tansania mit ihrem tropischen bis halbtrockenen Klima. Ein großer Wüstenabschnitt war wohl dafür verantwortlich, dass die Pflanzen vermutlich teils mit Quarzsand überzogen waren und dieses mit Sand „verunreinigte“ Futter dürfte für die stark abrasiven Spuren auf den Zähnen verantwortlich sein.

Schlüsselfaktor Klima

Auch zwischen den Regionen selbst zeigten sich deutliche Unterschiede. Saurierzähne aus Tansania waren durchweg stärker abgenutzt als solche aus Portugal oder den USA. Der entscheidende Einflussfaktor? Das Klima! „Einer der interessantesten Aspekte ist, dass es uns gelungen ist, die Unterschiede in den Mustern der dentalen Abnutzungen mit der Paläogeografie und den Habitatpräferenzen der verschiedenen Sauropoden-Faunen in Beziehung zu setzen“, resümiert André Saleiro von der Universität NOVA in Lissabon. Laut Tschopp könne man mit diesen mikroskopisch kleinen Spuren nun auch Aussagen über das Verhalten riesiger Tiere treffen. Migration, Spezialisierung, Nischennutzung werde jetzt greifbar. Eine weitere Besonderheit: Die Zahnoberflächen haben sich auch in ihrer Abnutzung je nach Stelle unterschieden – außen an der Zahnwand (bukkal) oder oben auf der Kaufläche (okklusal). Diese Unterschiede wurden in der Analyse gesondert berücksichtigt, um verfälschende Effekte zu vermeiden.

Bedeutung für die Biodiversitätsforschung

Mit ihrer Arbeit liefern die Wissenschaftler nicht nur neue Einblicke in das Leben einzelner Dinosaurierarten – sie tragen zum grundlegenden Verständnis paläoökologischer Zusammenhänge bei. Nischenaufteilung, klimabedingte Anpassungen und potenzielle Konkurrenzvermeidung lassen sich damit auch in fossilen Lebensgemeinschaften nachweisen. „Wir zeigen, dass ökologische Prinzipien wie Nischenbildung und Migrationsverhalten nicht nur heute, sondern auch schon vor 150 Millionen Jahren bedeutend waren“, so Winkler. Tschopp ergänzt: „Die Sauropoden in der Morrison-Formation zeigen eine enorme Artenvielfalt – diese Vielfalt war nur möglich, weil sich die Arten unterschiedlich verhielten und verschiedene Nahrungsnischen besetzten.“

Die Arbeit der Wissenschaftler ist noch längst nicht abgeschlossen. Weitere Untersuchungen zielen beispielsweise auf die Nahrungsvorlieben von Jungtieren und erwachsenen Sauriern ab. Claudia Winkler: „Unsere Werkzeuge werden besser – und damit auch unser Bild davon, wie das Leben damals wirklich war.“ – „Wir stehen mit dieser Methodik noch am Anfang“, ergänzt Tschopp. „Aber die Kombination aus Paläontologie, moderner Technik und interdisziplinärer Zusammenarbeit eröffnet faszinierende Einblicke in vergangene Welten.“

Redaktion