Ein Gastbeitrag von Prof. Dr. Andreas Beivers

Fast täglich überschlagen sich derzeit die Meldungen aus dem (gesundheits-)politischen Berlin: Die Finanzlage der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) ist angespannt, da die Ausgaben rapide steigen, insbesondere für Krankenhausbehandlungen und Arzneimittel. So hat die Bundesgesundheitsministerin Nina Warken erst kürzlich Maßnahmen zur kurzfristigen Stabilisierung angekündigt. Für das laufende Jahr hatte die Bundesregierung eine Deckungslücke von 2 Milliarden Euro prognostiziert, die nun durch ein Sparpaket geschlossen werden sollen. Schon in der ersten Jahreshälfte 2025 wies die GKV ein Defizit von 2,3 Milliarden Euro aus. Das nun aktuell verabschiedete Sparpaket in Höhe von 2 Milliarden Euro soll die Beitragssätze für 2026 stabilisieren. Ein Großteil der Einsparungen wird durch Kostenkürzungen bei Krankenhäusern erzielt, darüber hinaus stellt der Bund der GKV ein Darlehen von 2,3 Milliarden Euro bereit und verschiebt die Rückzahlung eines weiteren Darlehens um sieben Jahre. Aber auch die Verwaltungskosten der Krankenkassen sollen reduziert werden, der Innovationsfonds wird um 100 Millionen gekürzt.

Das kann aber nur für kurze Zeit helfen. Daher wird schon jetzt nachgeschossen: So hat Ministerin Warken der Öffentlichkeit mitgeteilt, sie plane die Zuzahlungen in der GKV um pauschal 50 Prozent zu erhöhen, um die finanziellen Lücken der Krankenkassen auch mittelfristig zu schließen und Beitragserhöhungen zu vermeiden. Dies würde bedeuten, dass die Zuzahlungen für Medikamente, Hilfsmittel, Krankenhausaufenthalte und andere Leistungen steigen würden. Beispielsweise könnten sich die Zuzahlungen für Medikamente von 10 auf 15 Prozent des Preises erhöhen. Doch ist das wirklich die Reformpolitik, die wir brauchen und führt es nicht am Kern der Sache vorbei?

Nüchtern betrachtet haben wir verschiedene Probleme auf der Einnahmeseite, der Nachfrageseite sowie auf der Angebotsseite, die wir strukturiert und mit mutigen Reformen anpacken müssen. Was derzeit jedoch durch die Medien geistert wirkt eher wie ein hilfloser Versuch, durch schnelle, nicht strukturierte, sondern eher affektierte Handlungen immer wieder neu auftretende Finanzlöcher – die schon längst bekannt sind – zu stopfen. Mit Reformpolitik hat dies nichts zu tun. Hier wird Strategie und Affekt verwechselt. Und gerade affektiertes Handeln macht den Akteuren im Gesundheitswesen – wie auch den Zahnärzten – zu Recht Bedenken, brauchen sie doch, wie alle anderen Akteure auch, stabile Rahmenbedingen, um ihre nötigen Investitionen für die hochqualitative Versorgung ihrer Patienten tätigen zu können. Auch geht die Sorge um, der Ministerin könnte als nächstes einfallen, die Zahnmedizin aus dem GKV-Leistungskatalog zu nehmen oder bedeutend zu kürzen. Dass auch dies die Probleme der GKV nicht lösen würde, wird im Folgenden gleich noch dargestellt, denn: Welcher Akteur investiert in einen Markt mit unsicheren, affektierten Rahmenbedingungen? Kurzum: So kann und darf es nicht weitergehen. Wir brauchen eine neue, strukturierte und sachliche Debatte.

Bei dieser Versachlichung der Debatte sind auch solche Forderungen des Staatssekretärs Tino Sorge, dass künftig jede Kasse einen günstigeren Basistarif anbieten soll, der eine „gute Grundversorgung“ sicherstellt und zusätzliche Leistungen als optionale Zusatzpakete hinzubuchbar sind, sicherlich nicht falsch, aber sie müssen genauer auf ihre Wirksamkeit und Tauglichkeit überprüft werden. Diese Idee ist ein Element des KopfpauschalenModells der CDU/CSU, das bereits zu Beginn der 2000er-Jahre diskutiert wurde. Auch wenn schon in den 1980er-Jahren Bundestagsdebatten über die zukünftige Ausgestaltung der GKV stattfanden, begann eine ernst zu nehmende Diskussion – wie auch die über eine Bürgerversicherung – erst in den 1990er-Jahren und wurde dann zwischen 2003 und 2005 besonders intensiv. Damals standen sich die Alternativmodelle Kopfpauschale und Bürgerversicherung gegenüber. Als Kompromiss kamen dann der heutige Gesundheitsfonds sowie der PKV-Basistarif heraus.

Seitdem ist nichts geschehen. Über 20 Jahre sind verflossen, ohne dass man sich konkrete Gedanken über ein Problem gemacht hat, das längst bekannt war und ist: die Tragfähigkeitsproblematik der GKV in Kombination mit dadurch steigenden Beitragssätzen und Lohnnebenkosten. Auch die Reformen auf der Ausgabenseite haben in den letzten Jahren kaum Früchte getragen – eher im Gegenteil. Daher ist es nun fünf vor zwölf.

Die „FinanzKommission Gesundheit“ von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken soll es nun richten. Die Zeit drängt, und daher kann man der Kommission nur viel Erfolg wünschen. Doch zurück zum Vorschlag von Staatssekretär Sorge: Eine Bürgerversicherung hat er ausgeschlossen, gleichzeitig aber GKV-Basistarife ins Spiel gebracht. Das ist gut und schlecht zugleich. Denn große Reformmodelle wie die der Bürgerversicherung sind diskussionswürdig, benötigen jedoch breite Mehrheiten im Bundestag und sind im Detail – auch rechtlich – hochkomplex.

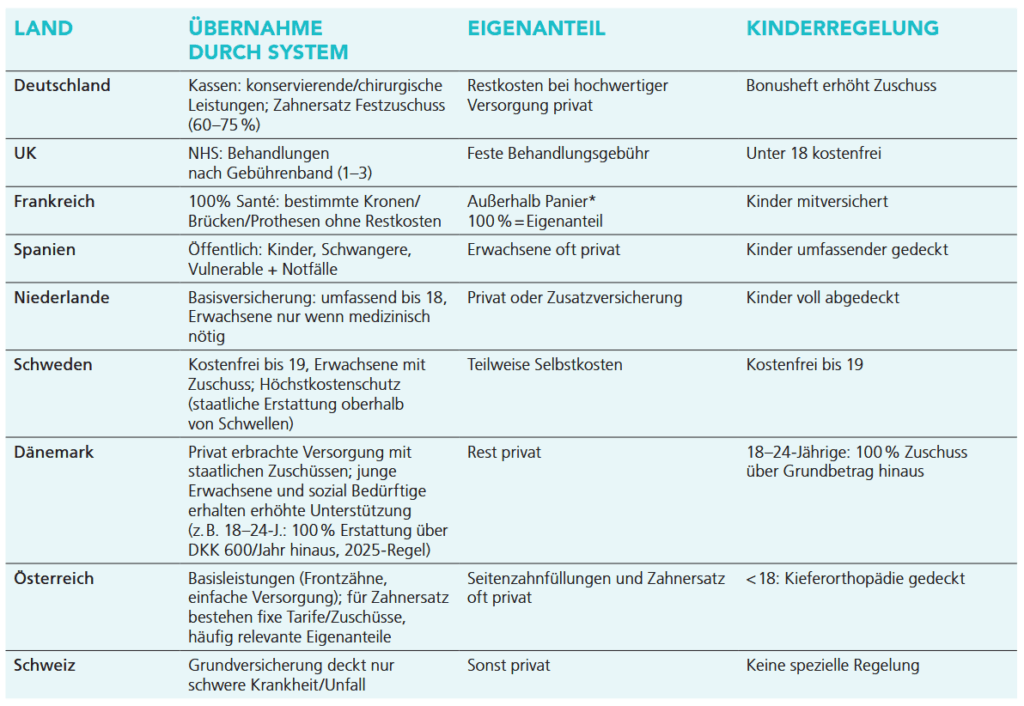

* Der „Panier 100 % Santé“ („100 %-Korb“) ist ein in Frankreich eingeführtes Reformpaket (2019–2021), das bestimmte Leistungen der Zahnmedizin, Optik und Hörgeräte vollständig kostenfrei macht. Alles, was außerhalb dieses Korbs liegt (z. B. höherwertige Materialien, ästhetische Varianten), wird nur zum üblichen Kassensatz erstattet, den Rest muss der Patient oder seine Zusatzversicherung tragen.

Hier hätte man bedeutend früher anfangen müssen – eine Chance, die man in den letzten 20 Jahren versäumt hat. Jetzt müssen aber zügig spürbare Effekte her. Der „Offenbarungseid“ ist nicht mehr weit entfernt, betrachtet man unter anderem auch die Babyboomer-Kohorten, die in Bälde das Rentenalter erreichen. Natürlich können Diskussionen über die Frage, was die GKV zukünftig noch finanzieren soll – sprich Rationierungs- und Priorisierungsdebatten, was Teil des Leistungskataloges ist – schnelle Effekte bringen. Warum ist diese verkürzte Sichtweise aber nicht nur klug? Es ist viel komplexer als gedacht, medizinisch wie auch gesellschaftlich zu definieren, was denn die angesprochenen „Basisleistungen“ sind – und vor allem: was nicht. Möchte man dies wirklich tun, bedarf es einer genauen, auch vom Ethikrat begleiteten Analyse. Modelle wie „Zahnmedizin raus aus dem Leistungskatalog“ oder „keine Hüft-Endo-Prothesen mehr über 80 Jahre“ sind nicht nur stumpf, sondern beinhalten auch sozialen Sprengstoff – und werden langfristig auch nicht helfen, um das Problem in den Griff zu bekommen.

Nimmt man einzelne Leistungsbereiche heraus und ändert ansonsten nicht substanziell Nachfrage- und Angebotsverhalten durch neue Anreize, wird das Ausgabenwachstum in den bestehenden Leistungsbereichen schnell dazu führen, dass wir wieder vor den gleichen Problemen stehen. Das zeigt auch die Reformhistorie, in der es bis dato noch nie wirklich gelungen ist, die Leistungsausgaben in Summe mittelfristig in den Griff zu bekommen. Auch wäre dies – mit Verlaub – keine sonderlich innovative Idee. Vielmehr muss darüber nachgedacht werden, wie mit neuen Anreizen das Nachfrage- und Angebotsverhalten substanziell verändert werden kann. Das impliziert nachfrageseitig nicht nur neue Formen und Wahloptionen in den Versicherungsverträgen, die auch Steuerungsansätze enthalten, sondern angebotsseitig auch eine Neujustierung der Vergütungsanreize auf der Leistungserbringungsseite. Hier können regionale Gesundheitsbudgets, die keine mengenorientierten Anreize, sondern Anreize in Richtung Prävention und Ergebnisqualität (subjektiv wie objektiv) setzen, ein sinnvoller Weg sein.

Noch einmal zurück zur Nachfrageseite: Wie schon adressiert, können sich hier durch neue Wahloptionen des GKV-Versicherungsvertrages spürbare Veränderungen ergeben. So wäre es sinnvoll, den auch durch Nina Warken in Form des Primärarztsystems anvisierten Steuerungsgedanken so zu implementieren, dass er nicht nur Ressourcen lenkt, sondern auch die (Eigen-)Verantwortung der Versicherten stärkt und sogar in die Versicherungsverträge integriert werden kann. Patienten, die sich steuern lassen, erhalten dann günstigere Tarife als diejenigen, die nach wie vor den freien Direktzugang wünschen.

Jedoch ist hier bei der Ausgestaltung Vorsicht geboten, da in der GKV die Beitragssätze prozentual erhoben werden und es für all diejenigen, die mehr in das System einzahlen, ein Direktzugang besonders teuer werden würde, wohingegen für all diejenigen, die wenig bis nichts in das System einzahlen, die Möglichkeiten einer gänzlich freien Wahl quasi umsonst wären. Daher kann man auch über einen inversen Weg nachdenken: Patientensteuerung ist der Normalfall, ein Opt-out kostet extra. Eines ist dabei aber ganz besonders wichtig: Patientensteuerung – wie beispielsweise ein Primärarztsystem – darf auf keinen Fall als „zweitklassige Versorgung“ dargestellt und umgesetzt werden. Ganz im Gegenteil: Eine effiziente und qualitativ hochwertige Steuerung von Patienten, auch über Sektorengrenzen hinweg, muss endlich mehr als Qualitätsmerkmal der Versorgung verstanden werden. Patientensteuerung ist aber nur ein Element in der „gesundheitsökonomischen Trickkiste“. Weitere Elemente sind Eigenbeteiligung, Franchisen oder Versicherungsverträge mit und ohne Werkstattbindung, wie wir es aus der Kfz-Versicherung kennen. Aber auch aus der Verhaltensökonomie wissen wir: Es geht darum, durch kluge Anreize, die nicht immer monetärer Natur sein müssen, eine bedarfsgerechte Steuerung zu ermöglichen. Auch muss das Problem, dass häufig (Facharzt-)Termine von Patienten nicht wahrgenommen werden und so „Leerlaufkapazitäten“ entstehen – bei gleichzeitig immer längeren Wartezeiten – mit klugen Steuerungs- und Sanktionsmechanismen angegangen werden.

Aber was kann dies für die Zahnmedizin bedeuten? Wie können wir hier mit klugen Anreizen und Versicherungsverträgen die Nachfrageseite besser steuern? Schon seit den großen Reformen in den 1990er- Jahren ist die Zahnmedizin hier Vorreiter, da sie als erster und einziger medizinischer Leistungsbereich die Eigenverantwortung u. a. durch Prophylaxe und auch Zuzahlungen sehr erfolgreich umgesetzt hat. Kein anderer haus- und fachärztlicher Versorgungsbereich – ambulant wie stationär – ist hier so weit. Aber dennoch muss auch in der Zahnmedizin darüber nachgedacht werden, was man verbessern kann, und wie neue Anreize implementiert werden können. Ein Blick in das europäische Ausland kann dabei helfen, kluge Ideen zu kopieren, aber auch Fehler aus anderen Ländern zu vermeiden. Die Zahngesundheit ist wichtiger Teil einer ganzheitlichen, medizinischen Versorgung, eines holistischen, salutogenetischen Versorgungsansatzes und hat neben seiner sozialmedizinischen Bedeutung auch signifikante Auswirkungen auf die Lebensqualität der Bevölkerung. Daher lohnt es sich, hier wissenschaftlich fundiert vorzugehen. Die folgende Abbildung zeigt eine kleine, selektive Auswahl, wie die zahnmedizinische Versorgung in anderen europäischen Ländern systemisch integriert ist. Dies kann vielleicht als Grundlage für Gedanken dienen.

Auf alle Fälle muss es nun zügig gelingen, ein seit Jahrzehnten verschlepptes Thema so umzusetzen, dass es zeitnah Effekte hervorbringt – und dabei noch gesellschaftliche Akzeptanz erfährt. Das ist hochkomplex, aber aller Mühen wert. Blickt man auf die Ruck-Rede des damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog aus dem Jahr 1997 zurück, scheint sie aktueller denn je: „Durch Deutschland muss ein Ruck gehen. Wir müssen Abschied nehmen von liebgewordenen Besitzständen, vor allen Dingen von den geistigen, von den Schubläden und Kästchen, in die wir gleich alles legen. Alle sind angesprochen, alle müssen Opfer bringen, alle müssen mitmachen.“ Insbesondere der letzte Satz ist von größter Relevanz: „Alle sind angesprochen, alle müssen Opfer bringen, alle müssen mitmachen“ – und eben nicht nur einzelne. Nur so kann es gelingen. Die Zahnärzteschaft war immer bereit, mitzuwirken und wird es sicherlich auch zukünftig sein – aber eben nicht allein: Alle sind angesprochen und aufgefordert!