Prof. Dr. Christoph Benz zu den Ergebnissen der DMS 6

Die Deutsche Mundgesundheitsstudie (DMS) ist eine Studienreihe, die 1989 startete und aktuell in der sechsten Phase vorliegt. Sie stellt die methodisch und wissenschaftlich weltweit umfassendste Studie zur Mundgesundheit der Bevölkerung eines Landes dar. Die DMS ist nach hohen Standards bevölkerungsrepräsentativ, sie baut auf kalibrierte klinische Untersuchungen auf und die untersuchten Altersgruppen decken weite Teile des Lebensbogens der Patienten ab. Prof. Dr. Christoph Benz, Präsident der Bundeszahnärztekammer und Referent Patienten und Versorgungsforschung der Bayerischen Landeszahnärztekammer, ordnet die Ergebnisse der sechsten Phase für das BZB ein.

Der sogenannte „Blüm-Bauch“ 1989 markiert das Ende der „Heavy-Metal“-Zeit in der Zahnmedizin. 15 Jahre lang waren restaurative Maßnahmen eine ungedeckelte Kassenleistung. Kein Wunder, dass damals der Eindruck entstand, Mundgesundheit brauche nur drei Dinge: „Bohrer“, Amalgam und viel Gold. Bald wurde klar, wie falsch diese Einschätzung war. Als 1989 die erste Deutsche Mundgesundheitsstudie abgeschlossen wurde, waren die Ergebnisse im internationalen Vergleich so niederschmetternd schlecht, dass es ernstzunehmende Stimmen gab, sie nicht zu veröffentlichen. Glücklicherweise hatte man den Mut, es doch zu tun, und das war dann die Initialzündung für die immer breitere Akzeptanz der Prävention in den zahnärztlichen Praxen Deutschlands.Und wo stehen wir nun, 36 Jahre später? Heute richten immer mehr Gesundheitspolitiker ihre Augen erstaunt auf die Zahnmedizin. Warum? Weil wir der einzige Heilberuf sind, der die Prävention zur Erfolgsgeschichte gemacht hat – und das vollkommen aus eigener Kraft. Unser Anteil am GKV-Topf sinkt in dem Maße, wie die mechanische Zahnmedizin weniger wird. Gleichzeitig ist Deutschland Weltmeister in der Mundgesundheit. Der einzige Fleck auf unserer Präventionsweste ist nicht unsere Schuld: Das war Karl Lauterbach mit dem Paro-Deckel!

Ein Pilot, der nicht weiß, wo sein Flugzeug gerade fliegt, kann sein Ziel nicht erreichen. Die „Flugnavigation“ der deutschen Zahnmedizin ist die DMS-Reihe. Damit wissen wir immer, was erreicht wurde und wohin wir noch müssen. Seien Sie daher gespannt auf die folgenden Ergebnisse der DMS 6!

Studienaufbau

Die DMS-Reihe erfüllte von Anfang an hohe wissenschaftliche Ansprüche. Für die DMS 6 wurden zunächst 90 Untersuchungsgemeinden auf der Grundlage einer nach Bundesländern und Ortsgrößenklassen geschichteten Flächenstichprobe zufällig ausgewählt – 31 größere Städte, 59 kleinere Gemeinden. Im zweiten Schritt wurden die Zielpersonen zufällig als Einwohnermeldeamtsstichprobe gezogen, die größer angelegt war, um mögliche Ausfälle zu kompensieren. Die Personen erhielten dann ein Einladungsschreiben mit Terminvorschlägen für einen Besuch des regionalen Untersuchungsortes. Im Ergebnis wurden in drei WHO-Altersklassen 2 686 Probandinnen und Probanden von einem kalibrierten Team befragt und klinisch untersucht:

- Kinder (12-Jährige) 959

- Jüngere Erwachsene (35- bis 44-Jährige) 929

- Jüngere Senioren (65- bis 74-Jährige) 798

Von Beginn an lag die Durchführung der DMS-Reihe in den Händen des Institutes der Deutschen Zahnärzte (IDZ), das seit 2013 von Rainer Jordan geleitet wird. Er verband mit der DMS 6 zwei besondere Anliegen. Zum einen sollte es leichter möglich sein, Gründe für die gefundenen Ergebnisse zu erkennen. Dazu wurde der ursprüngliche Ansatz als Querschnittstudie hin zu einer Kohortenstudie erweitert. Zum anderen werden die Ergebnisse nun endlich international publiziert, damit die weltweite Wissenschaft Deutschland nicht weiter ignoriert, so wie es bisher leider der Fall war. Die Auswertung im Kohortenteil der DMS 6 wird noch dauern, sodass im Folgenden der bislang vorliegende Querschnittsteil dargestellt wird.

Migrationshintergrund

Im kleineren Rahmen konnten nationale und internationale Studien bereits einen eigenständigen Zusammenhang zwischen Migrationsgeschichte und Mundgesundheit jenseits von sozialem Status und Bildung nachweisen. Der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund ist über die Jahre in Deutschland gewachsen und erreicht heute etwa 40 Prozent. In der Gesamtbevölkerung sind es 26 Prozent. Wenn die DMS 6 diesem Aspekt erstmals Rechnung trägt, ist sie gleichzeitig die bislang größte Studie, die dies tut. Eine Migrationsgeschichte lag vor, wenn der Proband selbst oder die Eltern nicht in Deutschland geboren wurden.

Die Studienresultate zur Mundgesundheit fallen mit Migrationshintergrund schlechter aus, die Unterschiede sind aber nicht gravierend und schon gar nicht unüberbrückbar. Mit der Verschiedenheit der Herkunftsländer bestehen kulturelle Unterschiede und Sprachbarrieren, die manches erklären mögen. Eine häufige Gemeinsamkeit bei Migranten ist, dass sie die präventiven LAGZ- und Praxisangebote seltener wahrnehmen oder wahrnehmen konnten, unter anderem weil sie früher noch nicht in Deutschland lebten.

Karies und Zahnverlust

Es braucht rechnerisch zwei 12-Jährige, um noch einen Zahn zu finden, der schon mal etwas mit Karies zu tun hatte: aktive Karies, Füllung oder Extraktion wegen Karies. Dieser Wert von 0,5 Zähnen mit Karieserfahrung pro Kind hat sich gegenüber 2015 (DMS V: 0,47) leicht verschlechtert, aber eigentlich auch nicht, wenn man die Spreizung beachtet: 0,2 Zähne ohne Migrationshintergrund, 1,3 mit. Ähnliches gilt für die Anzahl der Kinder ohne jede Karieserfahrung. Diese Zahl ist zwar von 81,3 Prozent leicht auf 77,6 Prozent zurückgegangen, dies aber mit der Spreizung von 87,9 Prozent ohne Migrationshintergrund zu 52,3 Prozent mit. Ein höheres Kariesrisiko haben 3,3 Prozent der Kinder, einen aktuellen Behandlungsbedarf 8,4 Prozent.

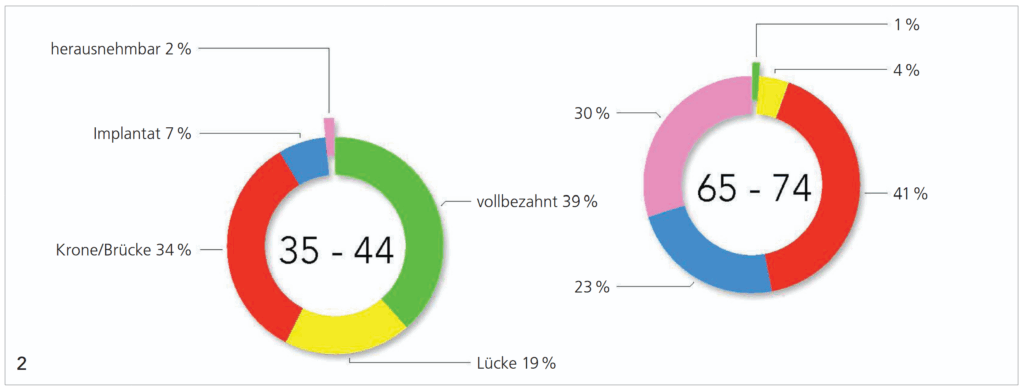

Hatten jüngere Erwachsene 1989 (DMS I) noch 17,3 Zähne mit Karieserfahrung, sind es heute nur noch 8,3. Das ist ein Rückgang um 52 Prozent! 6,9 Prozent der DMS 6 hatten noch nie mit Karies zu tun. Fehlten dieser Altersgruppe 1997 (DMS III) durchschnittlich noch 4,2 Zähne, ist es heute nur noch einer. Die Spreizung reicht von 0,7 ohne Migrationserfahrung zu 1,6 mit. 39 Prozent der jüngeren Erwachsenen sind inzwischen sogar vollbezahnt!

Bei den jüngeren Senioren waren 2005 (DMS IV) noch 22,6 Prozent zahnlos, heute sind es nur noch 5 Prozent. Die 95 Prozent, die nicht zahnlos sind, haben auch noch mehr natürliche Zähne als 2005, nämlich 20,5. Auf die Zahnlosigkeit hat der Bildungsstatus einen größeren Einfluss als der Migrationshintergrund: 8,8 Prozent mit niedrigem Bildungsstatus sind zahnlos, aber nur 1,9 Prozent mit hohem. Insgesamt lässt sich sagen, dass die Zahnmedizin seit 2005 bei den jüngeren Senioren 44 Prozent mehr Zähne erhalten hat!

Molaren-InzisivenHypomineralisation (MIH)

Noch 2015 (DMS V) lag Deutschland mit einer Gesamthäufigkeit der unterschiedlichen MIH-Schweregrade von 30 Prozent bei den 12-Jährigen international im hinteren Bereich. Das hat sich nun mit nur noch 15,3 Prozent deutlich verbessert. Die Untersuchung zur MIH folgte den Kriterien der European Academy of Paediatric Dentistry (EAPD), wobei sich diese Häufigkeitsverteilung ergab:

- abgegrenzte Opazität: 63,3 Prozent

- umschriebener Schmelzeinbruch: 8,4 Prozent

- größerer Schmelzeinbruch: 0,8 Prozent

- atypische Füllung: 26,6 Prozent

- Extraktion wegen MIH: 0,9 Prozent

Zu den interessanten Assoziationen gehört, dass die MIH häufiger bei Jungs (+ 23 Prozent), bei höherem Bildungsstatus (+ 25 Prozent), bei Kindern ohne Karieserfahrung (+ 111 Prozent) und bei Kindern ohne Migrationshintergrund (+ 78 Prozent) beobachtet wurde.

Die Wertung der mundgesundheitsassoziierten Lebensqualität (OHIP-Index) zeigte in der Gesamtgruppe keinen relevanten Unterschied zwischen Kindern mit und ohne MIH, wobei dies vermutlich auf die geringe Häufigkeit der problematischen Ausprägungen zurückzuführen sein dürfte.

Parodontitis

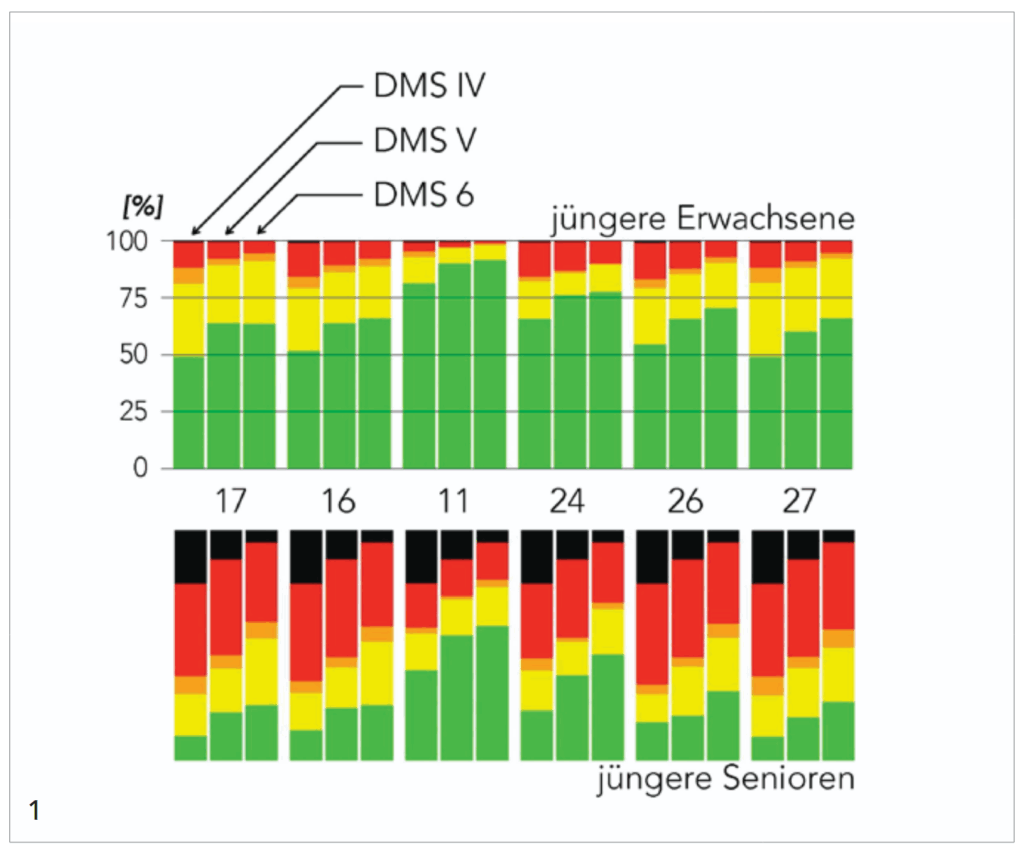

Bedenkt man, dass der DMFT-Index in den 1930er-Jahren entwickelt wurde und seit dieser Zeit den Vergleich der Karieserfahrung verschiedener Populationen auf einfache Weise ermöglicht, ist es schon erstaunlich – eigentlich ärgerlich –, dass auf Empfehlung der Wissenschaft in den nur 36 Jahren der DMS-Reihe bereits das dritte Schema zur Beurteilung der parodontalen Erkrankungen eingesetzt wurde. Im Ergebnis sind die verschiedenen Phasen der DMS kaum vergleichbar.

Mit dem aktuellen Index (European Federation of Periodontology und American Academy of Periodontology) gelang sogar das Kunststück, 95,1 Prozent der jüngeren Erwachsenen und 85,2 Prozent der jüngeren Senioren als parodontal erkrankt einzustufen. Mit dieser hohen Häufigkeit müsste man die Parodontitis dann wohl eher als physiologischen Alterungsprozess verstehen.

Ein visueller Vergleich auf der Basis des ältesten Index (Community Periodontal Index; CPI) lässt immerhin eine kontinuierliche Abnahme der Erkrankungsschwere von der DMS IV (2005) bis zur DMS 6 erkennen (Abb. 1). Realistisch schätzen wir, dass es in Deutschland aktuell 14 Millionen Menschen mit einer behandlungsbedürftigen Parodontalerkrankung gibt.

Zahnersatz

Der Trend geht eindeutig hin zum festsitzenden Zahnersatz, wobei sich die Häufigkeit von Implantaten gegenüber 2015 (DMS V) bei den jüngeren Erwachsenen deutlich von 3,4 Prozent auf 7 Prozent und bei den jüngeren Senioren von 8,1 Prozent auf 23 Prozent erhöht hat. Abbildung 2 zeigt die Verteilung auf die verschiedenen Versorgungsvarianten.

die Migrationsspreizung für den DMS 6-Mittelwert der farbengleichen Kurven. Die Pfeilspitze zeigt auf den Wert mit Migrationserfahrung, der Endstrich auf den Wert ohne Migrationserfahrung.

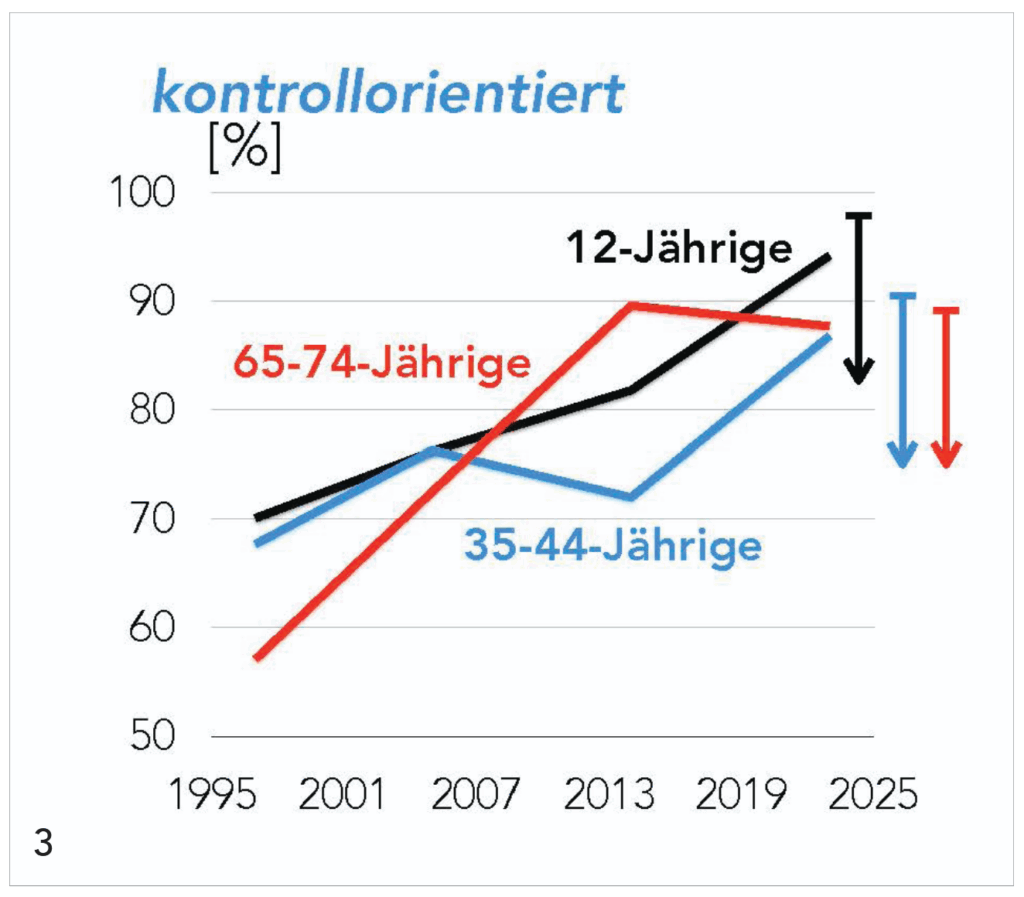

Präventives Verhalten

Der kontrollorientierte Zahnarztbesuch ist der beste Weg, um Problemen vorzubeugen. Abbildung 3 zeigt, wie sich die Häufigkeit in den drei Altersgruppen im Verlauf der Jahre verändert hat. Während die Kinder den aktuell besten Wert erreichen und sich auch die jüngeren Erwachsenen deutlich verbessert haben, gilt dies nicht für die jüngeren Senioren. Sie belegten 2015 (DMS V) noch den Spitzenplatz und liegen jetzt gerade noch auf dem Niveau der jüngeren Erwachsenen. Die Pfeile verdeutlichen die Spreizung mit und ohne Migrationshintergrund.

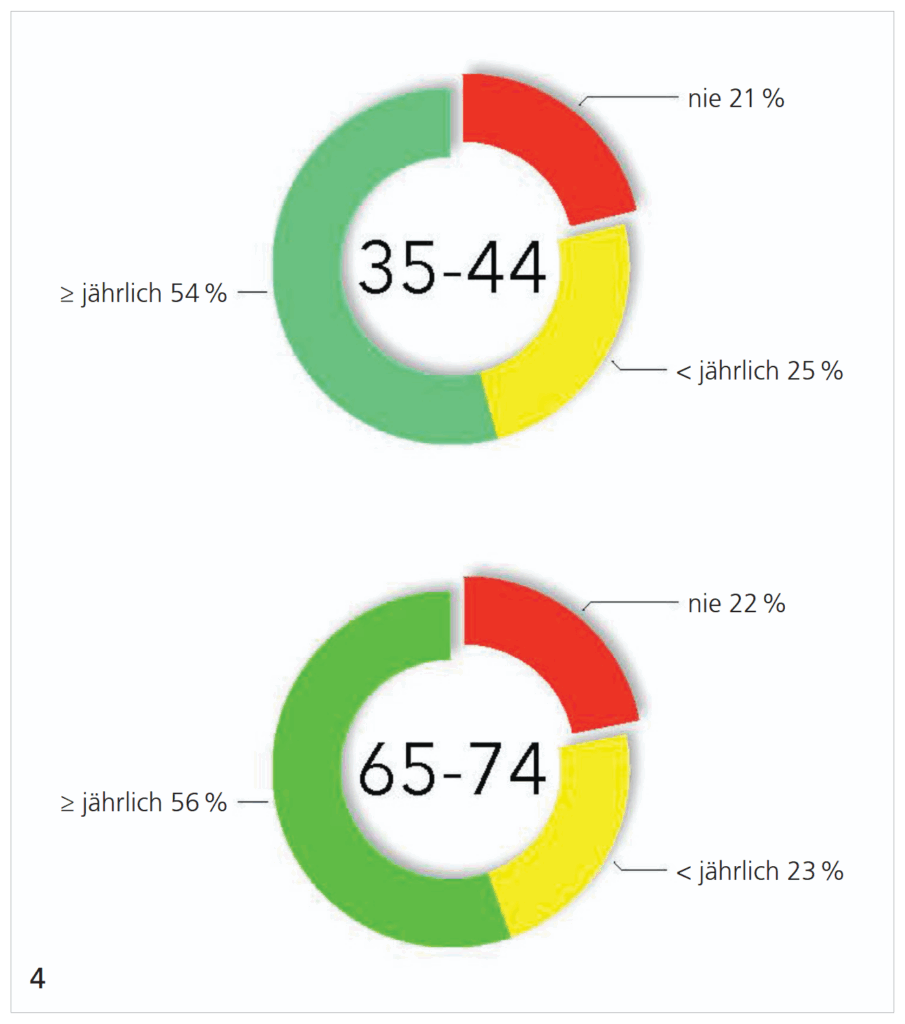

Abbildung 4 zeigt, wie häufig die PZR in den erwachsenen Altersgruppen durchgeführt wird. Bei den jüngeren Erwachsenen reicht die Spreizung für diejenigen, die keine PZR durchführen lassen, von 28,4 Prozent (mit Migrationshintergrund) bis 19,5 Prozent (ohne). Bei den jüngeren Senioren reicht sie von 29,1 Prozent (mit) bis ebenfalls 19,5 Prozent (ohne).

Weniger als zweimal täglich putzen ihre Zähne 28,6 Prozent der 12-Jährigen mit Migrationshintergrund und 11,3 Prozent ohne. Bei den jüngeren Erwachsenen sind es 26,1 Prozent respektive 14,9 Prozent und bei den jüngeren Senioren 18,8 Prozent respektive 16,2 Prozent.

Eine Zahnpaste ohne Fluorid nutzen nur 4,1 Prozent der 12-Jährigen und der jüngeren Erwachsenen. Bei den Senioren sind es 6,4 Prozent.

Impulse für die Praxis

Die Zahnmedizin ist auf einem wirklich guten Weg, dennoch gibt es einzelne Stellschrauben, an denen wir drehen sollten:

- Menschen mit Migrationshintergrund putzen ihre Zähne seltener, besuchen uns seltener kontrollorientiert und nehmen seltener eine PZR in Anspruch. Wenn sie dann auch die schlechtere Mundgesundheit aufweisen, ist das einerseits der Beweis für den Wert unserer Arbeit, andererseits aber auch der Anspruch, diese Gruppen mehr in den Fokus zu nehmen.

- Die jüngeren Erwachsenen belegten noch 2015 den mit Abstand schlechtesten Platz beim kontrollorientierten Zahnarztbesuch. Das hat sich jetzt zwar deutlich verbessert, zeigt aber die Volatilität im Verhalten. Immer wieder auf die Notwendigkeit zum regelmäßigen Besuch hinzuweisen, mag redundant erscheinen, ist es aber nicht.

- Die Gruppe der jüngeren Senioren beinhaltet so wie auch in der Gesellschaft nahezu keine Pflegebedürftigen. Wenn diese „fitten“ Senioren dann aber deutlich weniger kontrollorientiert zu uns kommen, müssen wir daran arbeiten.

- Die PZR mit ihren Begleitleistungen ist der Kern unserer präventiven Arbeit. Hier stehen wir bereits sehr gut da, aber es gibt noch Luft nach oben, nicht nur bei Menschen mit Migrationshintergrund.

Prof. Dr. Christoph Benz

Präsident der Bundeszahnärztekammer