Was bei der Behandlung von Minderjährigen zu beachten ist

Wenn ein Zahnarzt Kinder oder Jugendliche behandelt, wirft dies eine Reihe von juristischen Fragen auf. Mit wem wird der Behandlungsvertrag abgeschlossen? Wer zahlt für die zahnärztlichen Leistungen, sofern diese nicht im Sachleistungsprinzip erbracht werden? Wen muss der Zahnarzt über die geplante Behandlung aufklären? Kann ein Kind wirksam in eine Behandlung einwilligen? Werden die Unterschriften beider Elternteile für eine zahnärztliche Behandlung benötigt? Und was gilt, wenn die Eltern getrennt sind? Dieser Beitrag liefert die Antworten.

I. Vertragsabschluss bei Minderjährigen

Gemäß § 630a BGB schließt der Zahnarzt mit seinem Patienten einen zivilrechtlichen Behandlungsvertrag. Ist der Patient jedoch noch minderjährig, so ist zu unterscheiden: Wird ein minderjähriges Kind von seinen Eltern in einer Praxis zur medizinischen Behandlung vorgestellt, kommt der Behandlungsvertrag in der Regel zwischen den Eltern und dem Behandelnden als Vertrag zugunsten Dritter gemäß §§ 630a, 328 BGB zustande und berechtigt und verpflichtet somit grundsätzlich die Erziehungsberechtigten. Dies gilt – jedenfalls bei kleinen Kindern – auch dann, wenn diese in der gesetzlichen Krankenversicherung mitversichert sind.Wird ein Minderjähriger ohne seine Eltern vorstellig, so sind hingegen Besonderheiten zu beachten.

- Geschäftsunfähigkeit

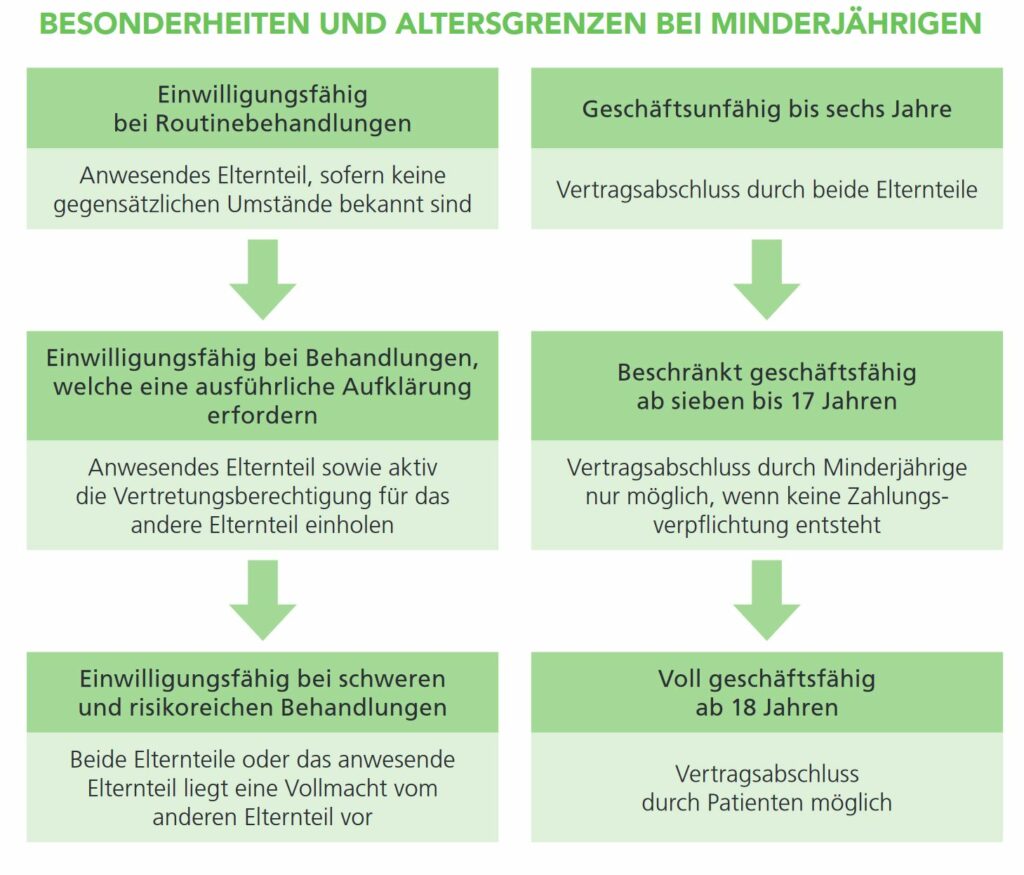

Das Gesetz sieht unterschiedliche Altersgrenzen für die Beurteilung der Geschäftsfähigkeit vor. Wer jünger als sieben Jahre ist, ist gemäß § 104 BGB geschäftsunfähig und somit nicht in der Lage, einen Behandlungsvertrag wirksam abzuschließen. In diesen Fällen kommt der Behandlungsvertrag – wie oben beschrieben – als Vertrag zugunsten Dritter mit den Eltern des Kindes zustande.

2. Beschränkte Geschäftsfähigkeit

Ist der Patient älter als sieben Jahre, aber jünger als 18 Jahre, besteht für einen Vertragsabschluss eine beschränkte Geschäftsfähigkeit (§ 106 BGB). Dies bedeutet, dass der Minderjährige Verträge wirksam abschließen darf, wenn sie für ihn lediglich rechtlich vorteilhaft sind (§ 107 BGB) oder die vertraglich geschuldete Leistung mit eigenen Mitteln bewirkt werden kann (§ 110 BGB). Da Letzteres regelmäßig ausscheidet, kommt es darauf an, ob der Abschluss des Behandlungsvertrages für Minderjährige lediglich rechtlich vorteilhaft ist. Dies ist nur dann der Fall, wenn durch den Abschluss des Behandlungsvertrages keine Zahlungsverpflichtung für den Minderjährigen selbst ausgelöst wird. Die Zahlungsverpflichtung hängt davon ab, ob der Minderjährige privat oder gesetzlich krankenversichert ist.

• Privat versichert

Ist der Minderjährige privat krankenversichert, kann der Vergütungsanspruch unmittelbar gegen diesen geltend gemacht werden, sodass kein lediglich rechtlich vorteilhaftes Rechtsgeschäft vorliegt. In diesem Fall werden regelmäßig die Erziehungsberechtigten durch einen Vertrag zugunsten Dritter Vertragspartner (s. o.).

• Gesetzlich versichert

Ist der Minderjährige gesetzlich krankenversichert, erhalten Zahnärzte keinen direkten Zahlungsanspruch gegen den Patienten, sondern rechnen die erbrachten Leistungen mit der Kassenzahnärztlichen Vereinigung ab, sodass grundsätzlich keine Zahlungsverpflichtung für den Minderjährigen entsteht.

II. Einwilligungsfähigkeit und Aufklärungspflicht

Von der Geschäftsfähigkeit zu unterscheiden ist die Einwilligungsfähigkeit, die nicht zwangsläufig mit der Geschäftsfähigkeit zusammenfällt. Ein Patient ist einwilligungsfähig, wenn er Wesen und Tragweite der Maßnahme einsehen und seinen Willen danach ausrichten kann. Der Patient muss aufgrund seiner geistigen und sittlichen Reife selbst beurteilen können, welche Bedeutung und Tragweite die Behandlung hat. Eine klare Altersgrenze lässt sich schwer ziehen. Es muss im Einzelfall durch den behandelnden Zahnarzt entschieden werden, ob der Patient einwilligungsfähig ist.

III. Einwilligungserfordernis eines oder beider Elternteile

Grundsätzlich bedarf es daher vor einer ärztlichen Behandlung von Minderjährigen der Einwilligung beider Erziehungsberechtigten, da sie gemäß §§ 1626, 1629 Abs. 1 Satz 2 BGB das Kind grundsätzlich gemeinsam vertreten. Dabei dienen folgende drei Stufen als Orientierung: Bei leichten Eingriffen (Routinefällen des Alltages) dürfen Zahnärzte ohne Rückfrage darauf vertrauen, dass der anwesende Elternteil bevollmächtigt ist, für den anderen Elternteil in die Behandlung einzuwilligen, sofern keine gegensätzlichen Umstände bekannt sind. Sobald ein Eingriff ein ausführlicheres Aufklärungsgespräch voraussetzt (mittlerer Eingriff), muss aktiv bei dem anwesenden Elternteil nachgefragt werden, ob er auch für den abwesenden Elternteil handeln darf. Die Antwort sollte aus haftungsrechtlichen Gründen dokumentiert werden. Bei schweren risikoreichen Eingriffen muss mit Sicherheit feststehen, dass beide Elternteile zustimmen. Entweder müssen beide Elternteile in der Praxis erscheinen oder es muss eine Vollmacht vorgelegt werden.

IV. Was gilt bei geschiedenen Elternteilen?

Bei nicht verheirateten Eltern ist aufgrund der in der Regel beiden Eltern zustehenden Vertretung eines gemeinsamen Kindes auch die Unterschrift beider nötig. Jedes Elternteil haftet dann als sogenannter Gesamtschuldner, das heißt, die Honorarforderung kann zwar insgesamt nur einmal, aber gegenüber jedem Elternteil in voller Höhe geltend gemacht werden.

Grundsätzlich gelten diese Ausführungen auch bei geschiedenen und getrennt lebenden Eltern, da aufgrund des geltenden Scheidungsrechtes das Sorgerecht für die Kinder im Regelfall weiterhin bei beiden Elternteilen verbleibt. Das Familiengericht kann auch nur einem Elternteil die Personen- bzw. Vermögenssorge für ein Kind zusprechen. In diesem Fall ist der alleinige Sorgeberechtigte in Vertretung für das Kind einwilligungs- und zahlungspflichtig.

V. Besonderheiten bei nicht handlungsfähigen Personen (Vorsorgevollmacht)

Mit der Vorsorgevollmacht wird vom Patienten selbst eine Vertrauensperson für den Fall seiner Geschäfts- und/oder Einwilligungsunfähigkeit für bestimmte Bereiche bevollmächtigt, z. B. für die gesundheitlichen Angelegenheiten. In diesem Fall schließt der Bevollmächtigte den Behandlungsvertrag ab und entscheidet an der Stelle des nicht mehr einwilligungsfähigen Patienten nach Maßgabe der Behandlungswünsche oder des mutmaßlichen Willens des Patienten über die Einwilligung in die ärztliche Behandlung oder deren Ablehnung. Die Vollmacht für die Einwilligung und den Verzicht in ärztliche Maßnahmen bedarf der Schriftform (§ 1904 Abs. 1, Abs. 2 BGB). Eine notarielle Beurkundung ist hingegen nicht vorgeschrieben.

Jennifer Alpmann, LL.M.Syndikusrechtsanwältin